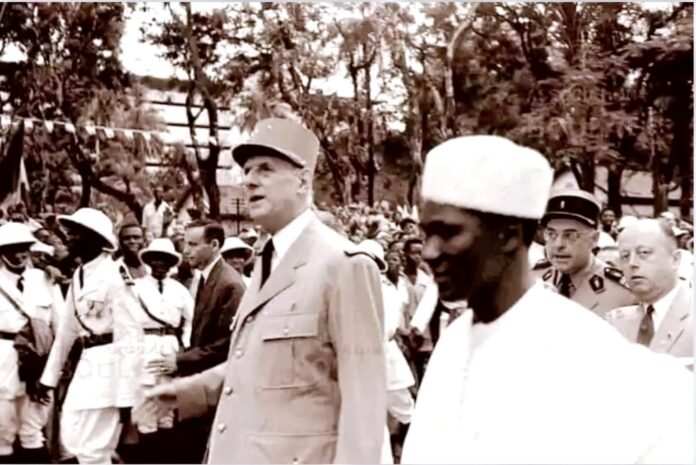

Conakry, capitale de la Guinée française, 25 août 1958, sous un soleil de plomb tropical, la ville bruisse d’une effervescence inhabituelle. Les rues sont bondées, les banderoles flottent au vent, et une foule immense s’est rassemblée pour accueillir un visiteur de marque : le général Charles de Gaulle, président du Conseil français, en tournée dans les territoires africains pour promouvoir son projet de Communauté française.

Ce qui devait être une étape de routine dans une campagne référendaire soigneusement orchestrée va se transformer en un moment historique qui changera à jamais le cours de la décolonisation africaine. Car face au fondateur de la Ve République française se dresse un homme déterminé : Ahmed Sékou Touré, président du Conseil de gouvernement de la Guinée française, leader syndicaliste aguerri et figure montante du mouvement indépendantiste africain.

L’année 1958 marque un tournant crucial dans l’histoire française. La crise algérienne a provoqué la chute de la IVe République, et Charles de Gaulle, rappelé aux affaires en mai, propose aux Français une nouvelle constitution instituant la Ve République. Mais son projet va plus loin : il envisage la création d’une « Communauté française » qui regrouperait la métropole et ses territoires d’outre-mer dans un ensemble fédéral renouvelé.

Pour faire accepter ce projet, de Gaulle entreprend une tournée africaine d’envergure en août 1958. Il visite successivement le Tchad, Madagascar, la Côte d’Ivoire, et arrive en Guinée le 25 août avec un message clair : les territoires qui voteront « oui » au référendum du 28 septembre pourront, à terme, accéder à une indépendance négociée au sein de la Communauté. Ceux qui voteront « non » assumeront immédiatement les conséquences de leur choix, c’est-à-dire l’indépendance pure et simple, mais aussi la rupture totale avec la France.

L’accueil réservé au général à Conakry est grandiose. Des milliers de Guinéens se massent dans les rues, des chants oû l’on scandait » Sylis Sylis Sylis » en faisant allusion à Sékou Touré et des danses traditionnelles ont rythmé toute la journée. Tout semble se dérouler selon le protocole habituel… jusqu’au moment où Sékou Touré prend la parole.

Le leader guinéen, âgé de 36 ans, monte à la tribune avec assurance. Ancien employé des postes devenu puissant dirigeant syndical, il s’est imposé comme la figure politique incontournable de la Guinée depuis plusieurs années. Son parcours atypique, il n’a suivi qu’une formation primaire mais possède une culture politique remarquable en fait un orateur redoutable et un négociateur habile.

Devant de Gaulle médusé et une foule suspendue à ses lèvres, Sékou Touré prononce alors un discours d’une fermeté inouïe. Loin de se contenter des formules diplomatiques d’usage, il expose sans détour la vision guinéenne de l’avenir :

« Nous avons à vous dire très clairement, et vous le comprendrez, qu’il n’y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage. »

Cette phrase, devenue légendaire, résonne comme un coup de tonnerre dans l’assistance. Mais Sékou Touré ne s’arrête pas là. Il développe sa pensée avec une logique implacable, expliquant que la Guinée souhaite accéder à l’indépendance immédiate tout en maintenant des relations fraternelles mutuellement profitables avec la France.

Le leader guinéen fait part de ses conceptions en faveur d’une indépendance immédiate des territoires, qui pourraient ensuite s’associer librement avec la France. Cette position tranche radicalement avec le projet gaullien de Communauté, qui maintient la tutelle française sur les affaires de défense, de diplomatie et d’économie.

La réaction du général de Gaulle ne se fait pas attendre. Habitué aux hommages et aux discours convenus lors de ses précédentes étapes africaines, il encaisse mal cette leçon publique. Son visage se ferme, sa posture se raidit. Dans l’assistance française, c’est la stupéfaction. Comment cet » obscur » jeune leader africain ose-t-il tenir tête au libérateur de la France ?

De Gaulle, piqué au vif, réplique avec une froideur calculée. Il rappelle les enjeux du référendum et les conséquences d’un vote négatif, mais le mal est fait.

Le fossé qui se creuse ce jour-là entre les deux hommes ne se comblera jamais.

L’incident prend rapidement une dimension symbolique considérable. Pour la première fois depuis le début de sa tournée africaine, de Gaulle essuie une contestation publique et argumentée de son projet. Pire encore, cette contestation émane d’un leader africain qui maîtrise parfaitement les codes politiques et diplomatiques français.

Le 28 septembre 1958 approche à grands pas. Dans toute l’Afrique française, la campagne référendaire bat son plein. Les partis politiques locaux se positionnent, souvent en faveur du « oui » par prudence ou par conviction. En Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, pourtant leader du Rassemblement démocratique africain (RDA), soutient le projet de Communauté. Au Sénégal, Léopold Sédar Senghor fait de même.

Mais en Guinée, l’atmosphère est différente. Sékou Touré et son parti, le Parti démocratique de Guinée (PDG), section locale du RDA, mènent campagne pour le « non ». Cette position audacieuse divise même au sein du RDA, dont les autres sections africaines soutiennent majoritairement le projet gaullien.

Le leader guinéen multiplie les meetings, expliquant inlassablement sa vision aux populations et dans toutes les langues locales à travers des interprètes acquis à Sékou Touré qui parlait en français ou defois en malinké. Il n’hésite pas à utiliser des images fortes et des métaphores parlantes pour faire comprendre les enjeux. Selon lui, accepter la Communauté française reviendrait à échanger les chaînes coloniales contre des liens dorés, certes plus confortables, mais toujours contraignants.

Le 28 septembre 1958, les Guinéens se rendent massivement aux urnes. Dans une ambiance tendue mais ordonnée, ils tranchent définitivement la question de leur avenir. Les résultats tombent dans la soirée et confirment les prédictions les plus audacieuses : avec plus de 95% des voix, le « non » l’emporte de manière écrasante.

La Guinée devient ainsi le seul territoire de l’Afrique occidentale française à rejeter le projet de Communauté.

Partout ailleurs – Sénégal, Côte d’Ivoire, Soudan français (futur Mali), Haute-Volta (futur Burkina Faso), Niger, Dahomey (futur Bénin), Mauritanie -, le « oui » l’emporte largement.

Ce vote constitue un séisme politique majeur. Pour la première fois dans l’histoire coloniale française, un territoire africain choisit délibérément la rupture plutôt que l’association.

Le pari de Sékou Touré, esquissé le 25 août face à de Gaulle, trouve sa validation démocratique.

La réaction française ne se fait pas attendre. Conformément aux engagements pris par de Gaulle, la Guinée accède immédiatement à l’indépendance. Le 2 octobre 1958, moins d’une semaine après le référendum, Ahmed Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée indépendante.

Mais cette indépendance a un prix. De Gaulle, encore échaudé par l’affront reçu à Conakry le 25 août, refuse catégoriquement toute négociation avec le nouvel État.

Malgré les plaidoyers de certains hauts fonctionnaires français en faveur d’un dialogue, le général maintient une ligne dure.

La rupture est brutale et totale. La France retire immédiatement son soutien technique et financier, rapatrie ses cadres, et va jusqu’à emporter le matériel administratif, y compris les téléphones, les ampoules, fourchettes, cuillères et les archives.

À Kindia, à défaut d’emporter les serpents qu’ils élévaient ils les ont libéré.

Cette politique de la « terre brûlée » vise clairement à faire de la Guinée un exemple dissuasif pour les autres territoires africains tentés par l’indépendance.

Malgré les difficultés immédiates qu’elle engendre, la décision guinéenne résonne comme un formidable encouragement pour tous les mouvements indépendantistes africains. La Guinée etait devenue une source inépuisable d’espoir pour les pays en quête de l’indépendance. Le courage de Sékou Touré inspire d’autres leaders du continent, qui voient qu’il est possible de dire « non » à l’ancienne puissance coloniale sans que le ciel leur tombe sur la tête.

L’événement du 25 août 1958 acquiert rapidement une dimension mythique. Dans toute l’Afrique francophone, cette date symbolise la possibilité de l’émancipation politique. Les mouvements nationalistes y puisent une source d’inspiration et de légitimité pour leurs propres combats.

Paradoxalement, le projet de Communauté française de de Gaulle ne survivra pas longtemps à cette première défection.

En 1960, à peine deux ans après sa création, tous les territoires africains membres accèdent à leur tour à l’indépendance, suivant finalement l’exemple guinéen, mais par une voie négociée.

Le 25 août 1958 reste gravé dans la mémoire collective guinéenne et africaine comme le jour où un homme seul a osé tenir tête à l’une des plus grandes puissances mondiales de l’époque. Cette date marque symboliquement le début de la décolonisation moderne de l’Afrique francophone.

Pour Sékou Touré, cette journée représente l’apogée de son parcours politique. Elle fait de lui une figure panafricaine respectée, même si son règne ultérieur sera marqué par des dérives autoritaires qui terniront son image.

Pour de Gaulle, l’épisode constitue un camouflet personnel qui l’incitera par la suite à repenser sa politique africaine. L’échec de la Communauté française le conduira à accepter plus rapidement que prévu l’indépendance des autres territoires africains, préférant négocier des accords de coopération plutôt que de subir de nouvelles ruptures unilatérales.

Pour l’histoire de la décolonisation, cette journée marque un tournant décisif. Elle démontre que l’émancipation politique de l’Afrique n’était plus une question de « si », mais de « quand » et de « comment ». Le courage d’un homme et la détermination d’un peuple venaient d’ouvrir la voie vers une nouvelle ère pour tout un continent.

Aujourd’hui encore, 67 ans plus tard, le 25 août 1958 continue de résonner comme un symbole de dignité et de fierté nationale. Cette date rappelle qu’il existe des moments dans l’histoire où le courage d’une conviction peut changer le cours des événements et inspirer des générations futures vers plus de justice et de liberté.

Minkael BARRY

Bibliographie

AMEILLON, Bernard, La Guinée : bilan d’une indépendance, François Maspero, Paris, 1964

DIALLO, Boubacar, Sékou Touré et l’indépendance guinéenne, L’Harmattan, Paris, 1997

KEITA, Naman, « Le référendum du 28 septembre 1958 en Guinée : enjeux et conséquences », in Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n°297, 1992, pp. 485-504

Témoignages et mémoires

-

CAMARA, Seydou, Témoignage : L’indépendance de la Guinée vue par un acteur, Éditions Ganndal, Conakry, 2008

-

Sources journalistiques contemporaines

Le Monde, éditions des 26, 27 et 29 août 1958, et du 29 septembre 1958

France-Soir, édition du 26 août 1958

L’Humanité, éditions des 26 août et 30 septembre 1958

Horoya (journal officiel guinéen), éditions de septembre-octobre 1958